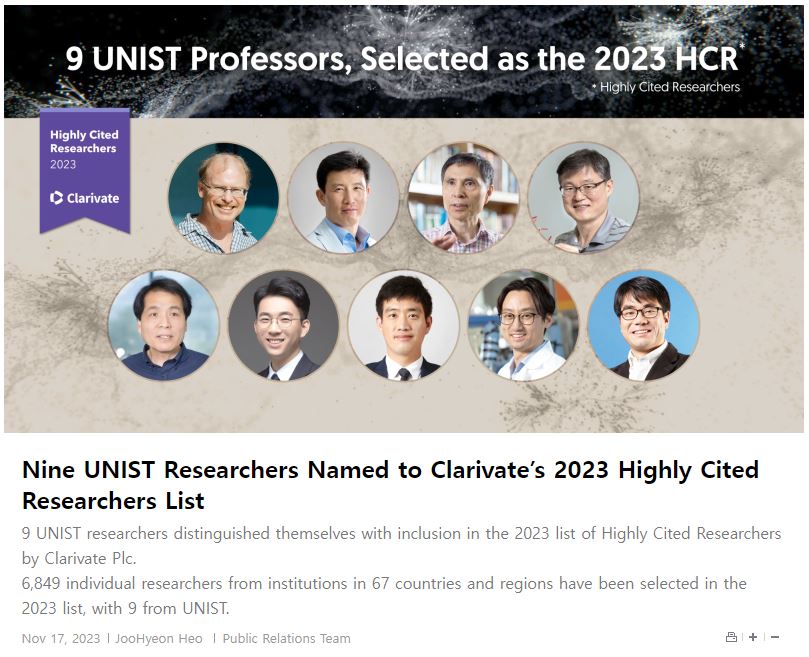

Nine UNIST researchers have once again distinguished themselves with inclusion in the prestigious ‘Highly Cited Researchers (HCR)’ for 2023. This accomplishment places UNIST as the second-highest university in South Korea, following Seoul National University.

On November 15, Clarivate Plc., a global leader in providing trusted information and insights to accelerate the pace of innovation, unveiled the 2023 list of Highly Cited Researchers. The selected researchers have authored papers that rank in the top 1% by citations for their respective fields and publication year worldwide.

This year, a total of 65 researchers from South Korea have been named. Excluding the multiple overlapping fields, a total of 66 researchers in South Korea have been awarded Highly Cited Researcher 2023 designations, with UNIST contributing 9 researchers. Seoul National University secured the highest number of HCRs, followed by UNIST with 9 HCRs and Sungkyunkwan University with 8 HCRs.

The nine distinguished UNIST researchers named as Highly Cited Researchers are as follows: Distinguished Professor Rodney S. Ruoff (Materials Science, 10 Consecutive years), Distinguished Professor Jaephil Cho (Cross-Field, 8 Consecutive years), Distinguished Professor Kwang Soo Kim (Cross-Field, 6 Consecutive years), Distinguished Professor Jong-Beom Baek (Cross-Field, 6 Consecutive years), Distinguished Professor Sang Il Seok (Materials Science, 6 Consecutive years), Distinguished Professor Hyun-Wook Lee (Cross-Field, 5 Consecutive years), Professor Seung Woo Cho (Cross-Field, 3 Consecutive years), Professor Changduk Yang (Cross-Field, 2 Consecutive years), Professor Hu Young Jeong (Cross-Field, 2 Consecutive years).

Distinguished Professor Rodney S. Ruoff and Distinguished Professor Sang Il Seok, who were recognized in the field of materials science, are global leaders in graphene and perovskite solar cells, respectively. Professor Ruoff has been chosen as an HCR for 10 consecutive years since the inception of the list in 2014, while Professor Seok has achieved this honor for 6 consecutive years.

In the Cross-Field category, Distinguished Professor Jaephil Cho, Distinguished Professor Kwang Soo Kim, Distinguished Professor Jong-Beom Baek, Distinguished Professor Hyun-Wook Lee, and Professor Seung Woo Cho were recognized as the world’s most influential minds. The Cross-Field category acknowledges outstanding researchers who have significant influence across various fields, even if their citation count may not be in the top 1% of a single field.

Professor Jaephil Cho, who is known as the world leading expert on secondary batteries, has been included in the HCR list for eight consecutive years. Professor Kwang Soo Kim and Professor Jong-Beom Baek, who have been recognized for six consecutive years, contribute to diverse fields such as chemistry and materials science. Professor Hyun-Wook Lee, who is a leading expert in the area of in-situ transmission electron microscopy (TEM) for secondary batteries, has also been included in the HCR list for five consecutive years. Professor Seung Woo Cho, an expert in biotechnology including gene editing, has been selected as an HCR for three consecutive years.

Professor Changduk Yang and Professor Hu Young Jeong have also been recognized in the Cross-Field category for the second consecutive year. Professor Yang is an expert in next-generation solar cells, particularly perovskite solar cells (PSCs), while Professor Jeong has made outstanding contributions to materials science as a transmission electron microscopy (TEM) researcher.

“Research-oriented universities and their scholars have been responsible for groundbreaking technologies that have revolutionized the world, such as Artificial Intelligence (AI) and the Internet of Things (IoT),” stated President Yong Hoon Lee of UNIST. “UNIST is committed to providing a supportive environment that enables researchers to focus on leading-edge research, fulfilling our mission as a research-oriented university.”

Meanwhile, the 2023 list is based on the number of citations per paper published over an 11-year period from January 2012 to December 2022. Overall, the ranking includes 6,849 individual researchers from more than 1,300 institutions in 67 countries and regions.

The ranking revealed that the United States boasts the highest number of HCRs, with 2,669 researchers on the list, following Mainland China (1,275). Behind them are the United Kingdom (574), Germany (336), and Australia (321). Chinese Academy of Sciences from China Mainland, in particular, produced 270 researchers, making it the world’s largest producer of HCRs. Harvard University (237) comes in second overall, followed by Stanford University (126), and the National Institutes of Health (105).

https://https://news.unist.ac.kr/nine-unist-researchers-named-to-clarivates-2023-highly-cited-researchers-list/#;

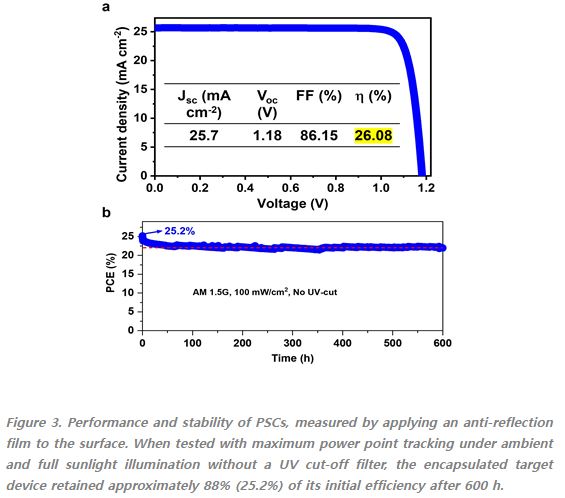

A research team, affiliated with UNIST unveiled a way to exceed 26% efficiency of perovskite solar cells (PSCs). This exceeds the efficiency of silicon solar cells. Regarding the study, Professor Seok said, “It is the starting point of the journey to achieve more than 27% efficiency.”

PSCs are manufactured by coating a crystalline semiconductor of perovskite structure with a thin film. Therefore, it is very important for high efficiency to control the crystallization behavior of the thin film so that there are few internal defects.

A research team, led by Distinguished Professor Sang Il Seok in the Department of Energy and Chemical Engineering at UNIST has unveiled a novel method and principle for controlling the crystallinity of perovskite photoactive layer semiconductors” and developed a technology to manufacture high-efficiency PSCs.

This principle was used to manufacture perovskite solar cells to achieve the world’s best efficiency of 26.08%, and the National Renewable Energy Laboratory recognized it as the world’s best efficiency (25.73%). The achievement was unveiled on February 16, as AAP (Accelerated Article Preview), the world’s most prestigious magazine, Nature (IF: 69.504).

For the high efficiency of PSCs, it is very important to control the defects extremely low in the crystals of perovskite thin films. These defects also have a significant impact on the long-term stability of solar cells. Control of the generation process of thin films and understanding of the principles of this process are key factor technologies that satisfy high efficiency and long-term stability at the same time.

“Alkylammonium chloride (RACI), which is dequantized at the crystallization stage while combining with perovskite components, was used,” said Professor Seok. “This optimal combination with Alkyl was also able to optimally control the rate of volatilization with solvent during coating and heat treatment of perovskite precursor solution.” He explained, “This combination made it possible to manufacture a perovskite thin film that is dense while extremely flattening the surface of the thin film, and has very good crystallinity that minimizes internal defects of the crystal.”

“This study is very meaningful, as it examines the crystallization process of perovskite with halide anions in real time through the UNIST-PAL Beamline of Pohang Accelerator Laboratory,” said Professor Tae Joo Shin,Graduate School of Semiconductor Materials and Devices Engineering at UNIST.

“Through this study, perovskite solar cells with more than 26% efficiency will soon surpass the efficiency of silicon solar cells,” noted Professor Seok. “This study is the starting point of the journey to achieve more than 27% efficiency.”

Published in the February 2023 issue of Nature, this study has been participated by Jaewang Park and Jongbeom Kim from the Department of Energy and Chemical Engineering at UNIST, as first authors. This study has also been supported through the Basic Science Research Program through the National Research Foundation of Korea (NRF), funded by the Korean government (MSIT).

Meanwhile, Professor Professor Seok has surpassed the 20% efficiency of PSCs for the first time and holds the world’s best certified efficiency record. In particular, the perovskite heterojunction n-i-p solar cell structure was announced for the first time in the world, and even now, more than 25% of high-efficiency perovskite solar cells all have this structure. He has also been certified for his academic excellence and has reported 10 papers so far to Nature and Science, the world’s most prestigious journals. In 2022, Rank Prize in Optoelectronics, a renowned science award given by the British Rank Foundation, was selected as a co-winner for its contribution to the creation and development of perovskite solar cells.

https://news.unist.ac.kr/controlled-growth-of-perovskite-layers-with-volatile-alkylammonium-chlorides/

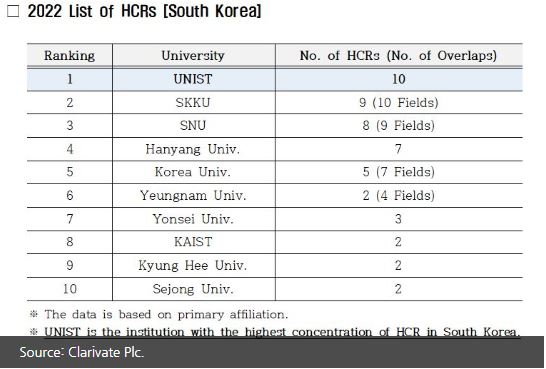

Ten UNIST researchers have once again distinguished themselves with inclusion in the prestigious ‘Highly Cited Researchers (HCR)‘ for 2022. This was the highest ever achieved among universities in South Korea, this year.

Clarivate Plc., a global leader in providing trusted information and insights to accelerate the pace of innovation, revealed its 2022 list of Highly Cited Researchers on November 16, 2022. Those chosen for the 2022 list have authored papers that rank in the top 1% by citations for field and publication year worldwide.

This year, about 70 researchers from South Korea have been named. Excluding the multiple overlapping fields, a total of 63 researchers in South Korea have been awarded Highly Cited Researcher 2022 designations, including 10 faculty members of UNIST. This makes UNIST the institution with the highest concentration of HCR in South Korea.

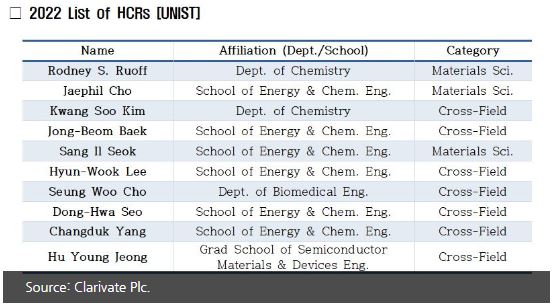

The ten UNIST researchers named are: ① Distinguished Professor Rodney S. Ruoff (Materials Science, 9 Consecutive years), ② Distinguished Professor Jaephil Cho (Materials Science, 7 Consecutive years), ③ Distinguished Professor Kwang Soo Kim (Cross-Field, 5 Consecutive years), ④ Distinguished Professor Jong-Beom Baek (Cross-Field, 5 Consecutive years), ⑤ Distinguished Professor Sang Il Seok (Materials Science, 5 Consecutive years), ⑥ Distinguished Professor Hyun-Wook Lee (Cross-Field, 4 Consecutive years, ⑦ Professor Seung Woo Cho (Cross-Field, 2 Consecutive years), ⑧ Dong-Hwa Seo (Cross-Field), ⑨ Changduk Yang (Cross-Field), and ⑩ Hu Young Jeong (Cross-Field).

Meanwhile, the 2022 list is based on the number of citations per paper published over an 11-year period from January 20011 to December 2021. Overall, the ranking includes 6,938 researchers from 69 countries and regions and 22 distinct research fields.

The ranking revealed that the United States boasts the highest number of HCRs, with 2,764 researchers on the list, following Mainland China (1,169). Behind them are the United Kingdom (579), Germany (369), and Australia (337). Harvard University, in particular, produced 233 researchers, making it the world’s largest producer of HCRs. The Chinese Academy of Sciences (228) comes in second overall, followed by Stanford University (126), and the National Institutes of Health (113).

https://news.unist.ac.kr/unist-celebrates-researchers-on-highly-cited-researchers-2022-list/

“Abstract

The use of non-toxic or less-toxic solvents in the mass production of solution-processed perovskite solar cells is essential. However, halide perovskites are generally not completely soluble in most non-toxic solvents. Here we report the deposition of dense and uniform α-formamidinium lead triiodide (α-FAPbI3) films using perovskite precursor solutions dissolved in ethanol-based solvent. The process does not require an antisolvent dripping step. The combination of a Lewis base, such as dimethylacetamide (or dimethylsulfoxide), and an alkylammonium chloride (RNH3Cl) in ethanol results in the stable solvation of FAPbI3. The RNH3Cl added to the FAPbI3 precursor solution is removed during spin-coating and high-temperature annealing via iodoplumbate complexes, such as PbI2·RNH2 and PbI2·HCl, coordinated with dimethylacetamide (or dimethylsulfoxide). It is possible to form very dense and uniform α-FAPbI3 perovskite films with high crystallinity by combining several types of RNH3Cl. We obtain power conversion efficiencies of 24.3% using a TiO2 electrode, and of 25.1% with a SnO2 electrode.“

The use of non-toxic or less-toxic solvents is the key to facilitate the mass production of solution-processed perovskite solar cells (PSCs). However, halide perovskites are generally not completely soluble in most non-toxic solvents, according to the research team.

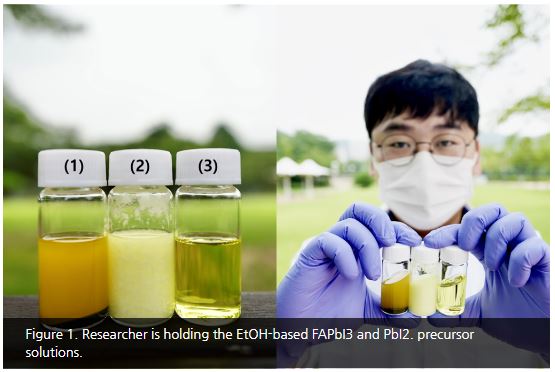

A research team, led by Distinguished Professor Sang Il Seok in the Department of Chemistry at UNIST has reported the deposition of dense and uniform α-formamidinium lead triiodide (α-FAPbI3) films using perovskite precursor solutions dissolved in ethanol-based solvent. Leveraging this, the research team succeeded in fabricating high-efficiency PSCs with power conversion efficiencies (PCEs) that exceed 25%. Such findings have been published in the August 2022 issue of Nature Energy (Impact Factor: 67.439), a renowned journal in the field of energy.

Vanadium dioxide (VO2) is one of the most promising materials for active metasurfaces due to the insulator-metal transition, urging the development of an etching-free patterning method and realization of multifunctionality in various spectral bands.

“This study can improve the current record efficiency of perovskite solar cells from 20.1% to 22.1%,” says the research team.

In this study, the research team deposited dense and uniform α-FAPbI3 perovskite films using EtOH-based perovskite precursor solutions without using anti-solvent during spin coating.

“It was possible to manufacture a perovskite thin film with high density, uniformity, and excellent crystallinity by optimizing a combination of binders that can control the speed of volatilization with a solvent during coating and thermal treatment,” said Seok, a professor of energy and chemical engineering at the Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST).

In October 2021, Seok set a new record of 25.8 percent in the power conversion efficiency of perovskite solar cells by forming a coherent interlayer between electron-transporting and perovskite layers to reduce interfacial defects. Efforts have focused mainly on surface passivation, but passivating the perovskite surface is difficult because surface-treatment agents on the electron-transporting layer may dissolve while coating the perovskite thin film.

“Perovskite solar cell research has focused on improving efficiency and stability, but now it is more important to conduct research on the foundation for commercialization to reduce or eliminate the use of toxic solvents,” Seok said. “This study is the starting point for solving such a problem.”

The deposition of dense and uniform α-formamidinium lead triiodide (α-FAPbI3) films was possible using perovskite precursor solutions dissolved in an ethanol-based solvent, Seok’s team said in a research paper published on the website of Nature Energy, a peer-reviewed scientific journal.

The combination of dimethylacetamide (or dimethylsulfoxide) and an alkylammonium chloride in ethanol resulted in the stable solvation of FAPbI3, the paper said, adding that it’s possible to form “very dense and uniform” α-FAPbI3 perovskite films with high crystallinity by combining several types of alkylammonium chloride.

The research team has obtained a power conversion efficiency of 24.3 percent using a titanium dioxide (TiO2) electrode and 25.1 percent with a stannic oxide (SnO2) electrode.

Unlike silicon solar cells, which are restricted from installation locations, perovskite solar cells can be installed on the exterior walls of buildings or on the sunroof of vehicles. South Korean companies and researchers have tried to develop new technologies such as tandem cells that build perovskite on top of silicon solar cells. Tandem solar cells can be individual cells or connected in series, which are simpler to fabricate but the current is the same through each cell.

<pProfessor Seok opened a joint laboratory with South Korea’s Hyundai auto group in June 2022 for a three-year study to develop high-efficiency, large-area perovskite-silicon tandem cells and apply them to vehicle roofs containing solar panels, which are a relatively new phenomenon that promises to use renewable energy to add some charge to car batteries

https://news.unist.ac.kr/new-study-unveils-ethanol-based-solution-for-dense-and-uniform-perovskite-thin-film/

A research team, led by Professor Sang Il Seok in the School of Energy and Chemical Engineering at UNIST has set a new efficiency record for a perovskite solar cell (PSC) at 25.8% by forming an interlayer between electron-transporting and perovskite layers to minimize interfacial defects, contributing to the decrease in the power conversion efficiencies. The new record, according to the research team, is the world’s highest power conversion efficiency (PCE) reported so far. Besides, the record, certified by National Renewable Energy Laboratory (NREL), is also the highest confirmed conversion efficiency of 25.5%.

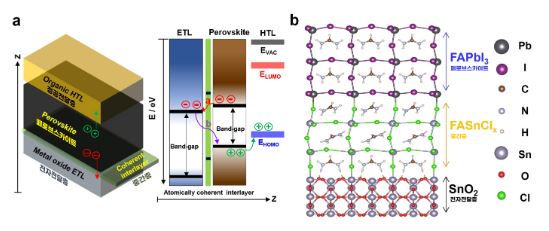

In perovskite solar cells, the interfaces between the perovskite and charge-transporting layers contain high concentrations of defects, specifically deep-level defects, which substantially reduce the power conversion efficiency of the devices, noted the research team. Efforts have been made to reduce these interfacial defects have focused mainly on surface passivation. Yet, passivating the perovskite surface that interfaces with the electron-transporting layer has been difficult, because the surface-treatment agents on the electron-transporting layer may dissolve while coating the perovskite thin film.

“Alternatively, interfacial defects may not be a concern if a coherent interface could be formed between the electron-transporting and perovskite layers,” said the research team.

In this study, the research team reported the formation of an interlayer between a SnO2 electron-transporting layer and a halide perovskite light-absorbing layer, achieved by coupling Cl-bonded SnO2 with a Cl-containing perovskite precursor.

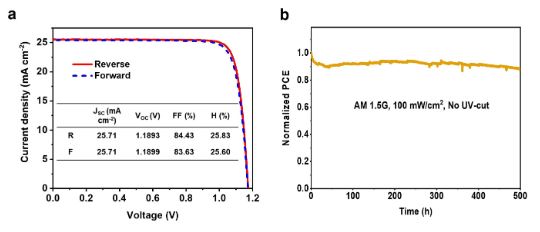

This interlayer, according to the research team, has atomically coherent features, which enhance charge extraction and transport from the perovskite layer, and fewer interfacial defects. “The existence of such a coherent interlayer allowed us to fabricate perovskite solar cells with a power conversion efficiency of 25.8% under standard illumination,” the team said, adding that unencapsulated devices maintained about 90% of their initial efficiency even after continuous light exposure for 500 hours. They anticipate that such findings provide guidelines for designing defect-minimizing interfaces between metal halide perovskites and electron-transporting layers.

The findings of this research have been published in the October 2021 issue of Nature. This study has also been participated by Professor Tae Joo Shin (Graduate School of Semiconductors Materials and Devices Engineering/UCRF), Dr. Min Gyu Kim (Beamline Research Division, Pohang Accelerator Laboratory, POSTECH), and Hanul Min (Department of Energy and Chemical Engineering, UNIST), and Do Yoon Lee (Department of Energy and Chemical Engineering, UNIST). It has been supported by the National Research Foundation of Korea and the Agency for Defense Development (ADD).

https://news.unist.ac.kr/perovskite-solar-cells-with-atomically-coherent-interlayers-on-sno2-electrodes/

Distinguished Professor Sang Il Seok in the School Energy and Chemical Engineering at UNIST has distinguished himself with inclusion in the 2022 list of the Rank Prize for Optoelectronics.

The 2022 Rank Prize for Optoelectronics is awarded to seven internationally leading scientists, from several research laboratories, who have pioneered the development of new solar cell technology based on perovskite semiconductors which promises to play a key role in the future of solar power.

Professor Seok has been honored with this award in recognition of his outstanding contributions to the energy sector in both industry and academia by manufacturing the world’s most efficient (25.5%) perovskite solar cell, as certified by the National Renewable Energy Laboratory, US.

“It’s a great pleasure to be awarded the prestigious Rank Prize and I sincerely thank Rank Prize’s Optoelectronics Committee for recognizing perovskite solar cells as a promising solar power harnessing technology, by giving this year’s Rank Prize award to myself and fellow researchers in the field,” said Professor Seok.

Meanwhile, the award ceremony will take place in January 2022 in London, United Kingdom.

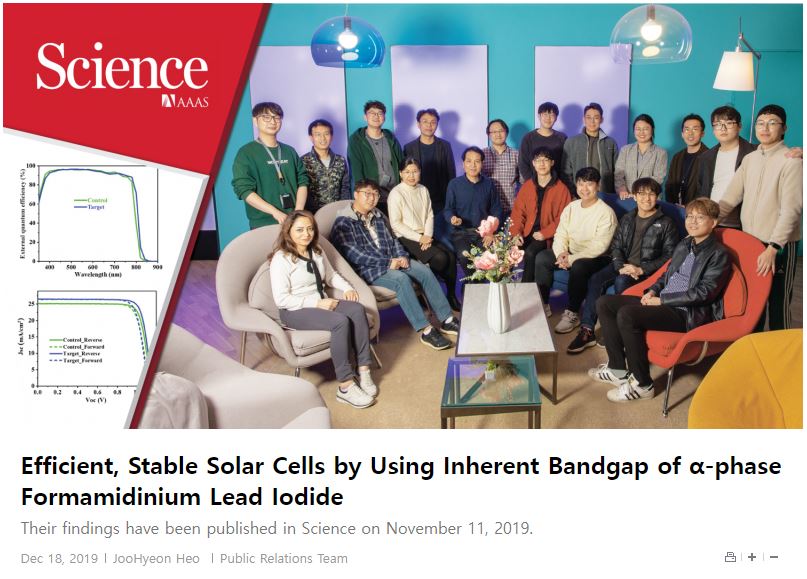

Adding a small amount of other metals to iron that is soft and rusts easily, could result in sturdy and rust resistant stainless steel. Likewise, a technology has been developed to capture the shortcomings of peroveskite. The commercialization of perovskite solar cells, which have been attracted much attention as the next-generation solar cells, could be accelerated.

A research team, led by Distinguished Professor Sang Il Seok in the School of Energy and Chemical Engineering at UNIST, has engineered the light-absorbing layer material with the new composition of perovskite material and applied it to the solar cell. By simply changing their additives, the new material has significantly increased both efficiency and stability of the existing perovskite solar cells.

Perovskite solar cells are made of a mixture of organic molecules and inorganic elements within a single crystalline structure that is inexpensive and easy to produce in the lab via low-temperature solution process. For this reason, PSCs have emerged as a promising candidate for the next generation solar technology, following silicon-based solar cells.

The core to solar cells is the photoactive layer, which absorbs sunlight directly to generate electric current. Thus, how strong and stable (durability) this layer gets and how efficiently it converts light into electricity are what determines the commercialization. With the perovskite solar cells, a material having a perovskite crystal structure is used as the photoactive layer, thus enhancing the efficiency and stability of this layer is an eminently important task for commercialization.

The efficiency of this photoactive layer is determined by the band gap, the energy structure of electrons in matter atoms. The narrower the band gap, the wider the wavelength bands of solar radiation. Therefore, it is important to narrow the band gap of the perovskite material, which acts as the photoactive layer. However, in case of conventional photoactive layers, materials such as Methylammonium (MA) and bromine (Br), which prevent the structural changes, widened the band gap. In other words, the attempt to maintain the stability of the perovskite crystal structure has resulted in low efficiency in the photoactive layer. Besides, in case of MA, the durability of photoactive layer was lowered.

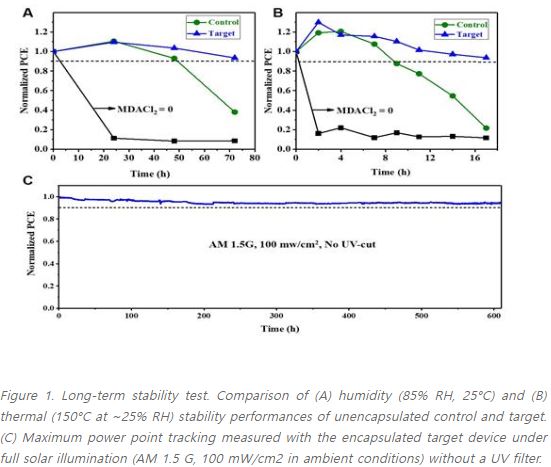

Professor Seok and his team added divalent organic cations (i.e., methylenediammonium, MDA) in place of Br and MA. Those new additives stabilize the crystal structure and maintain its efficiency, which simultaneously captures the stability and efficiency of the photoactive layer.

“This study led to a good result of attempting to break the stereotype that the material added mainly for the durability of the perovskite material was a monovalent cation,” says Hanul Min in the Combined M.S/Ph.D. of Energy and Chemical Engineering at UNIST, the first author of the study. “The efficiency of the perovskite containing the divalent organic cation was 23.7%, and it operated more than 90% stably even after 600 hours of operation in an environment in which sunlight was radiated.”

Professor Seok’s team is known for being the world-leading experts in the field of perovskite solar cells. They broke the 20% efficiency barrier for perovskite solar cells for the first time in history, thus have updated the record four times. Besides, Professor Seok has published five papers on perovskite solar cells in the journal, Science.

This study broadens the solar-light absorption wavelength band with new composition that is completely different from the existing ones. This has greatly improved humidity-, thermal-, and photostability performances, while increasing photocurrent density to the world’s highest.

This research has been carried out through the support of the National Research Foundation of Korea (NRF) funded by the Korean government (MSIT), the Global Frontier R&D Program on Centre for Multiscale Energy System, and by the U-K Brand research fund.

https://news.unist.ac.kr/efficient-stable-solar-cells-by-using-inherent-bandgap-of-%ce%b1-phase-formamidinium-lead-iodide/

Seven UNIST researchers have distinguished themselves with inclusion in the the prestigious Clarivate Analytics list of ‘Highly Cited Researchers’ for 2018. The annual list, published on November 27, includes researchers with multiple papers ranking in the top 1% by citations for their field and publication year.

This year, about 53 Korean researchers named to 2018 ‘Highly Cited Researchers’ list, which includes 7 faculty members from UNIST. This was the second highest number after Seoul National University that boasts 9 HCRs. In particular, two out of four HCRs named in more than two research fields are affiliated with UNIST. Considering the overlaps, UNIST, along with Seoul National University, hold the highest number of HCRs in South Korea, with 10 authors.

Now in its fifth year, the citation analysis identifies influential researchers as determined by their peers around the globe, as well as those who have consistently won recognition in the form of high citation counts over a decade. The seven UNIST researchers named are: ① Distinguished Professor Rodney S. Ruoff, ② Professor Jaephil Cho, ③ Professor Jin Young Kim, ④ Distinguished Professor Christopher W Bielawski, ⑤ Distinguished Professor Kwang Soo Kim, ⑥ Distinguished Professor Sang Il Seok, ⑦ Professor Jong-Beom Baek.

https://news.unist.ac.kr/seven-unist-researchers-named-worlds-most-highly-cited-researchers/

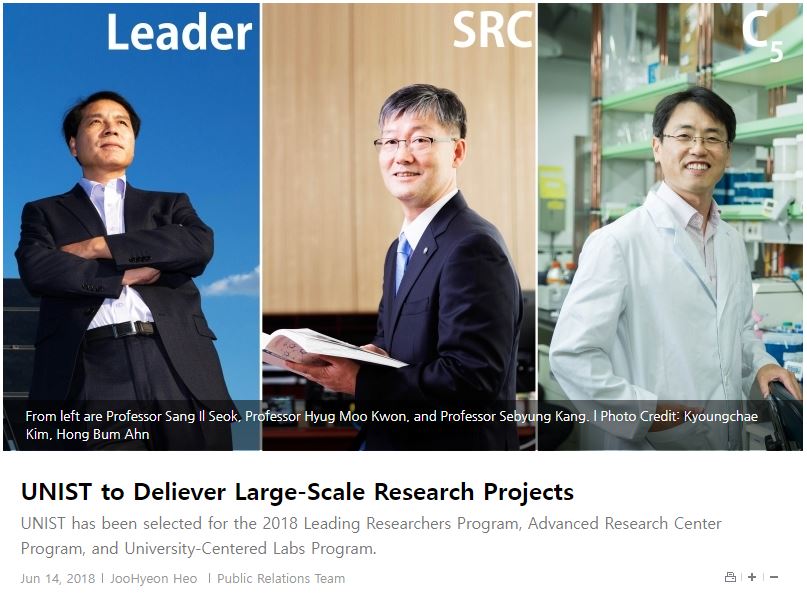

Three research projects proposed by UNIST researchers in the first half of this year have been selected as the 2018 Basic Research Projects in Science and Engineering.

The selected research teams are: The Multifunctional Hybrid Crystalline Semiconductor Research Group (Leading Researchers Program), the Cellular Responses to Metabolic Stress Research Center (Advanced Research Center Program), and the Cancer for Cell to Cell Communication in Cancer (Basic Research Infrastructure Support Program).

“Energy-efficient organic-inorganic semiconductors

The ‘Multifunctional Hybrid Crystalline Semiconductor’ is a new type of semiconducto, designed to achieve greater energy efficiency and energy cost savings. This was a research topic proposed by Distinguished Professor Sang Il Seok in the School Energy and Chemical Engineering at UNIST and has recently been selected as the 2018 Leading Researchers Project.

The Leading Researchers Program (Known as Cretive Research) by the Ministry of Science and ICT (MSIT) aims to intensively support in-depth research by world-class researchers in order to advance novel scientific knowledge and develop new technologies. Currently, this is the largest research program that provides comprehensive support for individual world-class researchers to deveop creative and original research projects. This year, only 10 research groups have been selected for funding out of 84 proposals submitted.

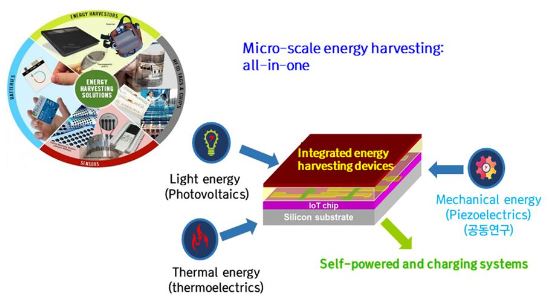

The multifunctional hybrid crystal semiconductor project, which is currently in progress by Professor Seok and his research team, is a device that turns various energy sources, such as light, heat, vibration, and pressure into electrical energy. Because it is capable of converting various types of nearby energy sources into electricity, it is expected to serve as a mobile power source that can charge electronic gadgets anywhere and anytime. There is a keen interest on how this would revolutionize the future of electronic devices, including wearable sensors and displays.

“We plan on implementing an integrated energy harvesting device that has a similar structure to silicon semiconductors,” says Professor Seok. “Through the process of understanding the basic properties of hybrid crystal semiconductors and its application process, academic and technological advancements are also expected.“

https://news.unist.ac.kr/unist-to-deliever-large-scale-research-projects/

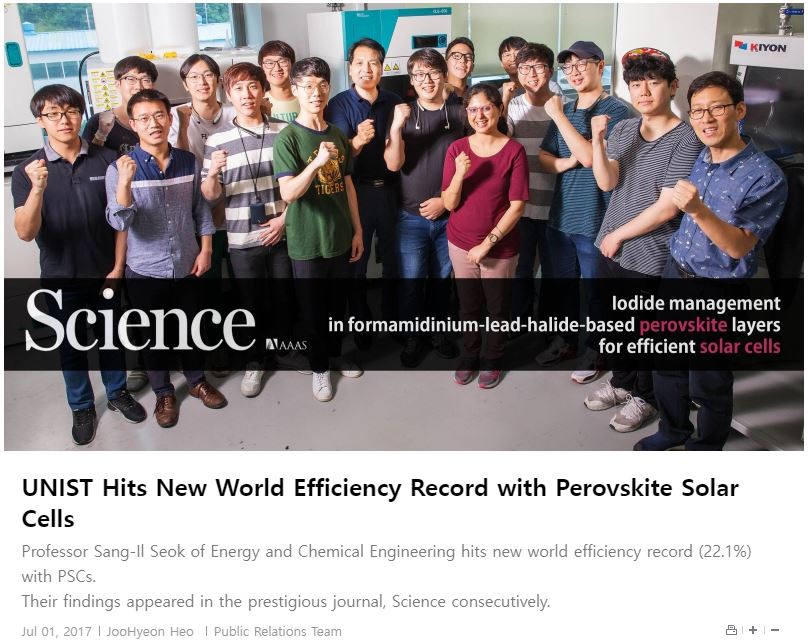

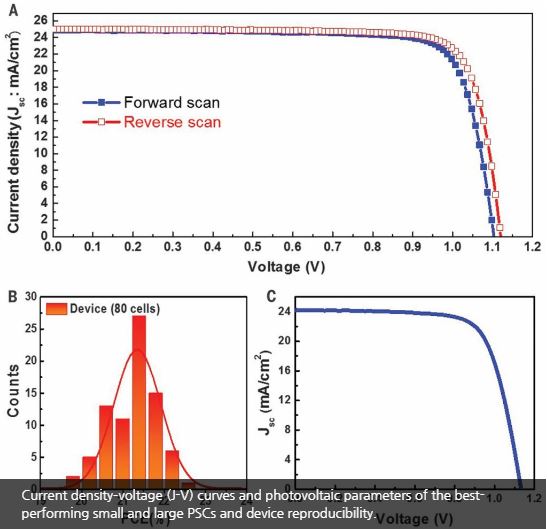

A recent study, affiliated with UNIST finds key to produce a new cost-efficient way to produce inorganic-organic hybrid perovskite solar cells (PSCs) which sets a new world-record efficiency performance of 22.1 % in small cells and 19.7 percent in 1-square-centimeter cells.

This breakthrough comes from a research, conducted by Distinguished Professor Sang-Il Seok of Energy and Chemical Engineering at UNIST in collaboration with Professor Jun Hong Noh of Korea Research Institute of Chemical Technology and Professor Eun Kyu Kim of Hanyang University who both partook as co-authors of the study.

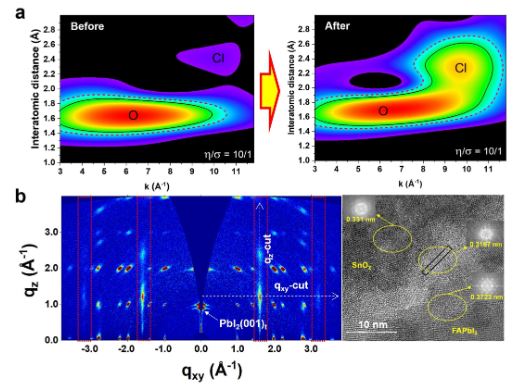

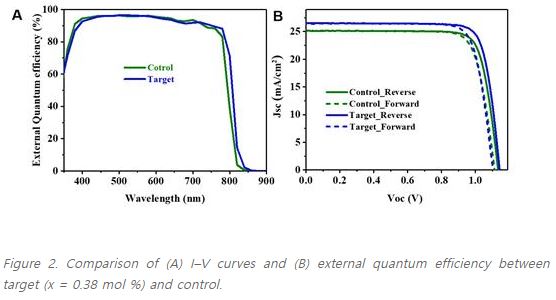

A key feature of this technology is its ability to fix the dominating defect in perovskite-halides, which is known to decrease the photoelectric efficiency. Their results, published online in the June 30th issue of the prestigious journal Science, demonstrates that careful control of the growth conditions of perovskite layers with management of deficient halide anions is essential for realizing high-efficiency thin-film PSCs based on lead-halide-perovskite absorbers.

“This study can improve the current record efficiency of perovskite solar cells from 20.1% to 22.1%,” says Professor Seok. “This will accelerate the commercialization of the low-cost, high-performance perovskite solar cells.”

A perovskite is an unique crystal structure, consisting of formamidinium with multiple cations and mixed halide anions. A perovskite solar cell (PSC) is a type of solar cell, which includes the perovskite structured compound, most commonly a hybrid organic-inorganic lead or tin halide-based material, as the light-harvesting active layer.

An organic-inorganic hybrid PSC is a type of solar cell, which includes the perovskite structured compound, as the light-harvesting active layer. Such devices have inspired much research interest owing to their applications in high-efficiency solar cells and light emission. Indeed, these solar cells not only show relatively high photovoltaic energy conversion efficiencies (above 22%), but can be also easily fabricated using cheap inorganic-organic perovskite compounds.

The formation of a dense and uniform thin layer on the substrates is crucial for the fabrication of high-performance PSCs. The concentration of defect states, which reduce a cell’s performance by decreasing the open-circuit voltage and short-circuit current density, needs to be as low as possible.

The research team reports that careful control of the growth conditions of perovskite layers with management of deficient halide anions is essential for realizing high-efficiency thin-film PSCs based on lead-halide-perovskite absorbers.

In their study, the research team demonstrated the introduction of additional iodide ions into the organic cation solution, which are used to form the perovskite layers through an intramolecular exchanging process, decreases the concentration of deep-level defects. The result showed that the defect-engineered thin perovskite layers enable the fabrication of PSCs with a certified power conversion efficiency of 22.1% in small cells and 19.7% in 1-square-centimeter cells.

The energy conversion efficiency of those PSCs with reduced defects is 22.1% and has been officially certified by the National Renewable Energy Laboratory (NREL).

“The key to manufacturing high-performance solar cells to reduce defects in materials that generate energy loss when converting sunlight to electricity,” says Professor Seok. “Our study presents a new method that suppresses the formation of deep-level defects, thereby setting a new record efficiency for PSCs.”

The study has been supported by the Global Frontier R&D Program for Multiscale Energy System and the Climate Change Program.

https://youtu.be/KvVBbKcyp5A

https://news.unist.ac.kr/unist-hits-new-world-efficiency-record-with-perovskite-solar-cells/

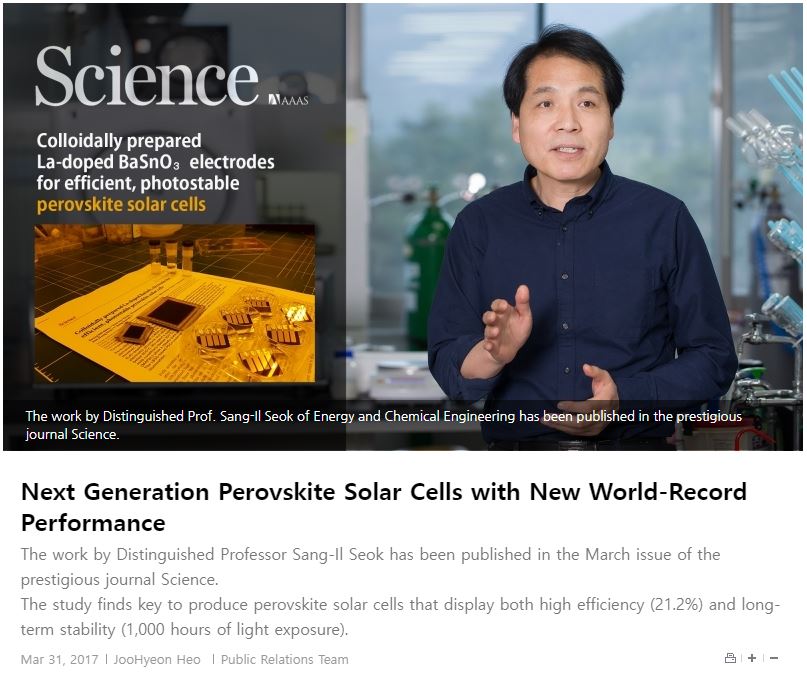

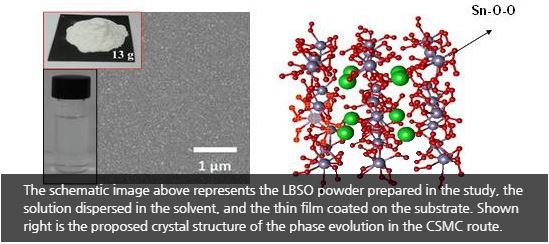

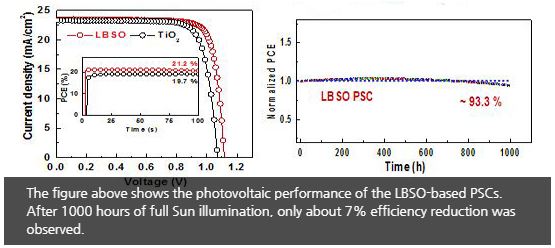

A recent study, affiliated with UNIST has presented a new cost-efficient way to produce inorganic-organic hybrid perovskite solar cells (PSCs) which sets a new world-record efficiency performance, in particular photostability. The research team envisions that this method and platform will significantly contribute to accelerate the commercialization of PCSs.

This breakthrough comes from a research, conducted by Distinguished Professor Sang-Il Seok of Energy and Chemical Engineering at UNIST in collaboration with Dr. Seong Sik Shin and Dr. Jun Hong Noh of Korea Research Institute of Chemical Technology (KRICT). Their results, published online in the March issue of the prestigious journal Science, has emerged as the most promising candidate for the next generation high efficiency solar cell technology.

PSCs are made of a mixture of organic molecules and inorganic elements within a single crystalline structure, that together capture light and convert it into electricity. It is an unique crystal structures, consisting of two cations and one anion. They can be fabricated easily and cheaply than silicon-based solar cells, and on a flexible and rigid substrate. Moreover, PSCs reaching a photovoltaic efficiency of 22.1%, comparable to that of single crystalline silicon solar cells (25%), have been attracted much attention as the next-generation solar cells.

Professor Seok has led PSC technology as top scientist in the field. This achievement is based on the previous works (new architecture, process and composition for PSCs) by Professor Sang-Il Seok.

In this study, the research team reported the fabrication of PSCs satisfying both high efficiency (21.2%) and high photostability of the perovskite solar cells with photoelectrode materials (Lanthanum (La)–doped BaSnO3 (LBSO)) synthesized by a very novel method under very mild conditions (below 200°C). They used methylammonium lead iodide (MAPbI3) peorvskite materials for PSCs.

Photostability refers to the ability to withstand exposure to light without a serios degradation. This new material, presented by Professor Seok’s research team also retain 93% of its initial performance after 1,000 hours of exposure to sunlight. The synthesis of the photoelectrode material can also proceed at less than 200 ℃, which is much lower than that of conventional (high temperature over 900 ℃), making fabrication much easier.

In the study, the research team has also proposed a new solar cell manufacturing methodology, entitled ‘Hot-Pressing Method’. This method tightly adheres two objects by applying temperature and pressure. It allows the production of low-cost, high efficiency and stable perovskite solar cells.

“This study combines the newly-synthesized photoelectrode material and the hot-pressing method to lower the manufacturing cost to less than half of the existing silicon solar cells,” says Professor Seok, corresponding author of the paper. “This study helped us realize PSCs with a steady-state power conversion efficiency of 21.2% and excellent photostability.”

He adds, “This achievement, realized by the unique technology of domestic researchers, has surpassed the conventional low-efficiency and stability limit of next-generation solar cell technology.”

The study has been supported by Global Frontier R&D Program for Multiscale Energy System, Climate Change Program, and Wearable Platform Materials Technology Center through the National Research Foundation of Korea (NRF), funded by the Ministry of Science, ICT and Future Planning.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=j9a5-sV6TDo&feature=emb_logo

https://news.unist.ac.kr/next-generation-perovskite-solar-cells-with-new-world-record-performance/

A research project, affiliated with UNIST has been recently recognized for setting a new world-record in solar energy efficiency.

This project, led by Dr. Sang-Il Seok (School of Energy and Checmical Engineering), has been ranked third on the List of Korea’s 10 Best Climate Change Response R&D Outputs of 2015, compiled by government organizations, including the Ministry of Science, ICT and Future Planning (MSIP), the Ministry of Trade, Industry and Energy (MOTIE), and the Ministry of Environment (ME).

The government has come up with a number of complementary measures to fight climate change. With the help of these new technologies, which are ready to be commercialized, the government will make spontaneous efforts at reducing carbon dioxide emissions from buildings, transportation systems and elsewhere.

Dr. Seok and his team have successfully improved the energy conversion efficiency of perovskite solar cells to over 20.1%, which rivals traditional silicon cells. Such technology plays a key role in advancing Korea’s booming solar industry, leading a large network of researchers and other partners to deliver innovative technologies that will make solar energy, affordable, efficient, and user-friendly.

Perovskite solar cells are relatively cheap and easy to manufacture, compared to traditional silicon cells. According to Dr. Seok, “Developing high-efficiency perovskite solar cells for better humanity, is critical as they do not produce dangerous greenhouse gas emissions, which cause global warming.” He continues by saying, “This marks a major milestone on the path to mass production of high-efficiency solar cells with low process cost.”

In 2014, Dr. Sang-Il Seok, the former Director and Research Fellow from the Korea Research Institute of Chemical Technology (KRICT) joined the faculty of UNIST as a Distinguished Professor with research and teaching focus in the compositions of organic-inorganic hybrid, metal chalcogenide materials and their applications. He is an expert in perovskite solar cell technology and has recently published his findings in the most prestigious scientific journals, such as Nature and Science.

https://news.unist.ac.kr/unist-steps-up-climate-change-efforts/

Researchers affiliated with UNIST, the Korea Institute of Chemical Technology (KRICT) and Hanyang University have designed a cost-efficient method to produce inorganic-organic hybrid perovskite solar cells (PSCs), with outstanding efficiency performance of 22.1% in small cells and 19.7% in 1-square-centimeter cells.

A key feature of this technology is its ability to tackle the dominating defect in perovskite-halides, which is known to decrease the photoelectric efficiency. The team’s results demonstrate that careful control of the growth conditions of perovskite layers with management of deficient halide anions is essential for realizing high-efficiency thin-film PSCs based on lead-halide-perovskite absorbers.

In this study, the research team demonstrated the introduction of additional iodide ions into the organic cation solution, which are used to form the perovskite layers through an intramolecular exchanging process, decreases the concentration of deep-level defects. The result showed that the defect-engineered thin perovskite layers enable the fabrication of PSCs with a certified power conversion efficiency of 22.1% in small cells and 19.7% in 1-square-centimeter cells.

The energy conversion efficiency of those PSCs with reduced defects is 22.1% and has been officially certified by the National Renewable Energy Laboratory (NREL).